(檐角叠叠的古街 摄影:非帅)

其实,可以这么想——中国历代的皇帝佬儿们都有一颗老农民的心,他们居住在中国最中心的位置,精心种下一棵棵的瓜秧,这些瓜秧的藤蔓便以皇城为中心,伸向四面八方。

这些瓜蔓便是我们说的“古道”。藤蔓之间,长出的叶片便是驿站,而结出的葫芦,自然是城镇了。

与我有关的藤蔓是“灵关道”,这条道又叫“南方丝绸之路”,这是后人们总结出来的名称。这棵藤蔓,生长自汉朝,历经唐、宋、元、明、清、民国,直至现在。当我站在六百多年前建起来的城楼上时,猛然感觉到,就像一个家族的一脉血缘一样,因了这一根藤蔓,我连通着两千多年的历史岁月,我甚至能感应得到这长长岁月里路经这里的人们的歌吟。

我登上去的城楼是会理的城楼,我所在的城市是四川会理古城。这是一个大葫芦,它装了满满一壶的老酒,用几千年的岁月,几千年的世道沧桑,几千年的文化繁昌酿成的一壶老酒,浓酽得使人闻香即醉。

会理城在汉代时叫会无,建在玉墟山余脉的台地上,背山面水,风景优美。与大汉王朝的皇城对应,它小之又小,但它一建成就沾了灵气,因为它是大文人司马相如使西南时建起来的。到了元朝,筑了一座土城,土城自然不堪一击,明初元朝降将建昌卫指挥耶鲁贴木尔反,朱元璋一怒之下派出了沐英、傅友德、蓝玉等几员干将,率数十万兵卒前来平叛,将会理土城夷为平地。随后,驻军首领和当地官员,按照朝廷统一设计的城建方案,用青砖筑起了一座新城。

这座城而今已是六百多岁了。

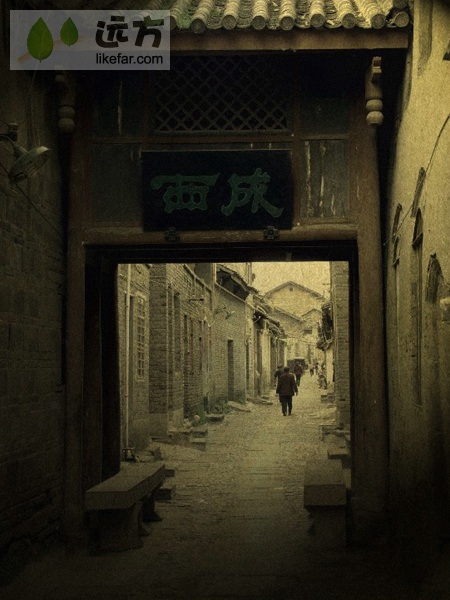

(古商道的繁华 摄影:帅哥阿牛)

从明朝来看,这条古道是皇朝的一条命脉,因为它是连通整个南亚和东南亚各国的重要通道。从西安过秦岭,下成都、雅安至西昌入会理。会理是四川的最后一站,从会理经元谋、大理至保山,便出国了。所以,从成都以南,会理和保山与朝廷相对,都显着一个“远”字,而这个“远”,更衬出了它们的重要。它们之间的路,对于王朝来讲,是一条柔性的扁担,而两边的篮框,既要维持一种平衡,更要为朝廷不断地加上一份重量。因此,会理的古城楼便名曰:“拱极楼”,城门洞题额为“永固北辰”。北辰即北极星,此星方位居中而众星拱之,就像皇帝,居其中央而四方诸侯拱卫。因此,皇帝的寝宫又叫辰宫。距皇都遥远的会理的官民们都想着要拱卫皇权,让皇帝那位老农在自己的辰宫里安稳睡觉。可见,这一根藤蔓之间联系着的必然是一种大家族的血脉关系。难怪,中国几千年的文化传承从未曾间断;难怪,中国的封建文化能够延续两千多年。

道路是人走出来的,因此,道路总像人的命运一样曲折;道路是人走出来的,因此,道路总是延伸着人那丰富的情感的曲线。在古道上行走,你会觉得它又是一行行诗句联结起来的一首诗。对于抛家别子、无奈出行的人,是“云横秦岭,雪拥蓝关。”而那些戍守边关的将士则是“燕然未勒归无计”,被贬的士子是“关河回首转悠悠”,至于那些欲建功于国家却又无门而入的一生奔走的书生,只好悲叹“虚拟短衣随李广,汉家无事勒燕然”。

这条路啊,曲折而又满是忧郁。因为,这一条道,是过去流放之道,贬官流客,每走一步,必然充满怨愁;落第的士子,郁气难舒。每次,走在古道上,每上一道山梁,每转一个弯拐,我都向远处遥望,看哪一缕是古人眼中的愁云。只是太遥远了,无法看清,无法看清的愁像水,总是在风吹迷我的眼时淹没我。好在,它一路有古城,它结出来的那硕大的葫芦。葫芦里的酒,它能醉人,无论忧伤的、快乐的、远离的、归家的,他们都可以在豪情万丈时,用酒洗脸,把一路的风尘洗去;他们可以在感慨万端之时,用酒洗心,让心跳动他父母给他的那一种节律。

我知道,我的古老的会理,它就这样用酒,洗净过无数颗的忧伤的心。

如果把自己拔高一些,比如站在天空,看大地上的这些藤蔓,它便是一首最浪漫的诗人写出的一首首古风,城市当然便是每一句末尾的感叹词。譬如会理,它的老街道、老巷子,你只要踏进去,你迈出的步子便都是属于诗的,它总是让你有根有据地冲动。它的每一缕风,都飘散着翰墨书香,使你在老酒里沉醉后,又在书香里兴奋。

每次,我走过古城老街,登上城楼,都会被两千年聚积的一缕古风击打,而不禁张口大呼:啊……

(文字作者:ynyuu)

民族杂居,和睦相处 摄影:风中砂

历史的天空有鸟飞过 摄影:昨日天涯

灯火阑珊处 摄影:会理地带

人间烟火古老而不绝 摄影:风中砂

穿过幽暗岁月 摄影:会理地带

石榴是会理特产的招牌之一 摄影:会理地带

龙肘山杜鹃 摄影:文石

从古老的人间到古老的自然海拔3000米 摄影:文石

岁月的光影 摄影:非帅

面目斑驳地守卫家园 摄影:佚名

精美的牛腿雀替雕缕旧时繁华 摄影:佚名

夜的光影 摄影:川川

历史文化古巷 摄影:帅哥阿牛

古街的早晨 摄影:帅哥阿牛

|